監督:パトリシオ・グスマン

出演:アウグスト・ピノチェト

原題:Le cas Pinochet

制作:フランス、チリ、ベルギー、スペイン/2001

URL:

場所:アテネ・フランセ文化センター

パトリシオ・グスマン監督の『チリの闘い』3部作は、1973年にチリで起きたクーデターを丁寧に追いかけたドキュメンタリーだった。世界で初めて自由選挙によって合法的に成立したアジェンデ大統領による社会主義政権が、いかにしてアウグスト・ピノチェト将軍を中心とする軍部によって崩壊させられて行ったのかを実際の映像を使って時系列に整理して、今見てもて映像アーカイブとしての資料価値もある素晴らしいドキュメンタリーだった。

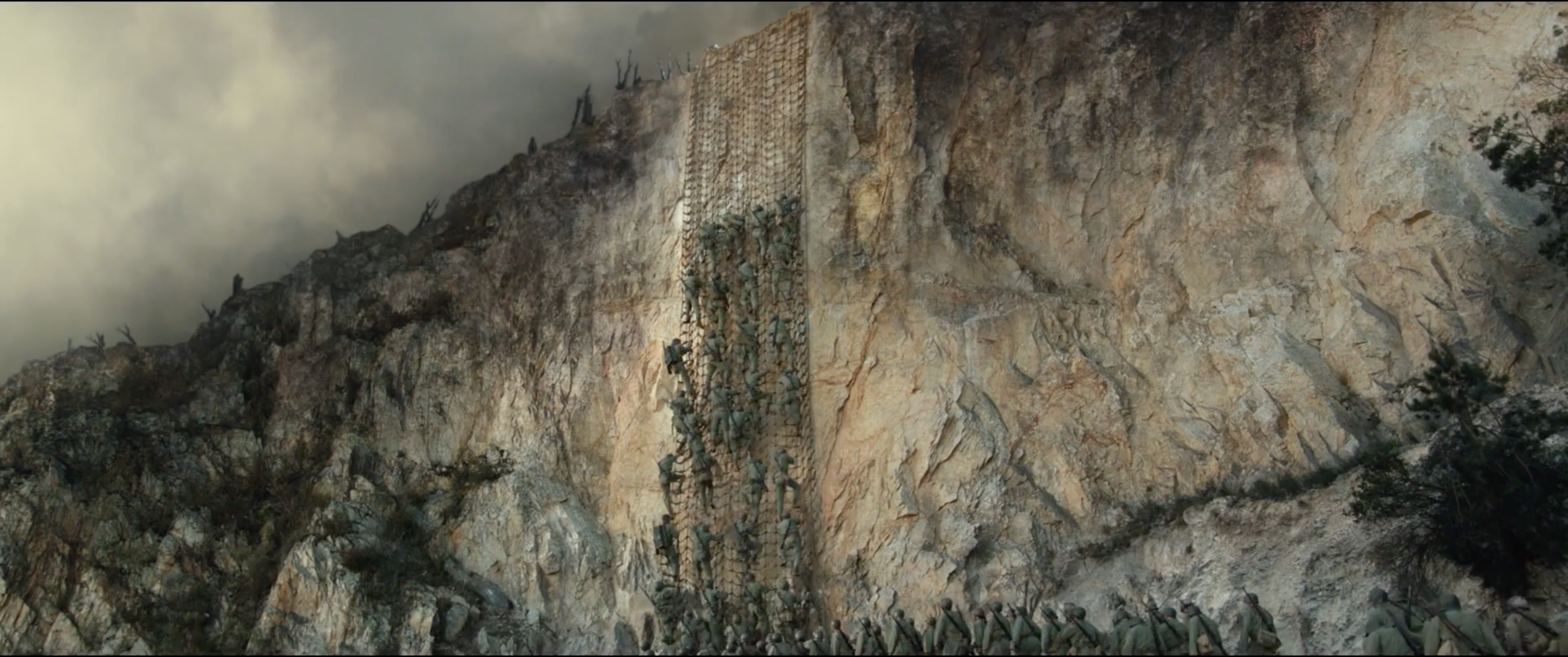

そのクーデター後、政権を握ったピノチェト将軍と軍政評議会は過酷な「左翼狩り」を行って、数多くの死者や行方不明者を出すことになる。パトリシオ・グスマン監督の『ピノチェト・ケース』は、埋められた場所から行方不明者を掘り起こすシーンから始まる。そして、殺されたり、行方不明となったりしている人々の家族や拷問された人たちへのインタビューにつないでいく。さらに、高齢となったアウグスト・ピノチェトが病気療養のために向かったイギリスのロンドンで、スペインの司法当局の要請を受ける形でイギリス政府が彼を拘束、逮捕する事態をカメラは追いかける。

アウグスト・ピノチェトが残酷な「左翼狩り」を行う機運を高めるような体制づくりに加担したのは事実だとおもう。でも、一つ一つの虐殺や拷問を指示していたわけではないのも事実で、すべての殺人の責任を彼だけに押し付けるのは無理なことも確かだ。このような国家的な犯罪へのやりようにない怒りをいったいどこにぶつけたらいいのだろうか。この『ピノチェト・ケース』の遺族や犠牲者へのインタビューでは、やはりそこは、ピノチェトへの怒りをあらわにするだけではなくて、涙を流しながらも残されたものたちの「人生までは奪えない」と未来へ向けた希望を語らせることで締めくくらざるを得なかった。安易な「未来志向の関係」なんて空疎な言葉を語るのも憚られるけど、やはりそうせざるを得ないところが国家的な犯罪に対するもどかしさだった。

→パトリシオ・グスマン→アウグスト・ピノチェト→フランス、チリ、ベルギー、スペイン/2001→アテネ・フランセ文化センター→★★★☆