監督:アリ・アスター

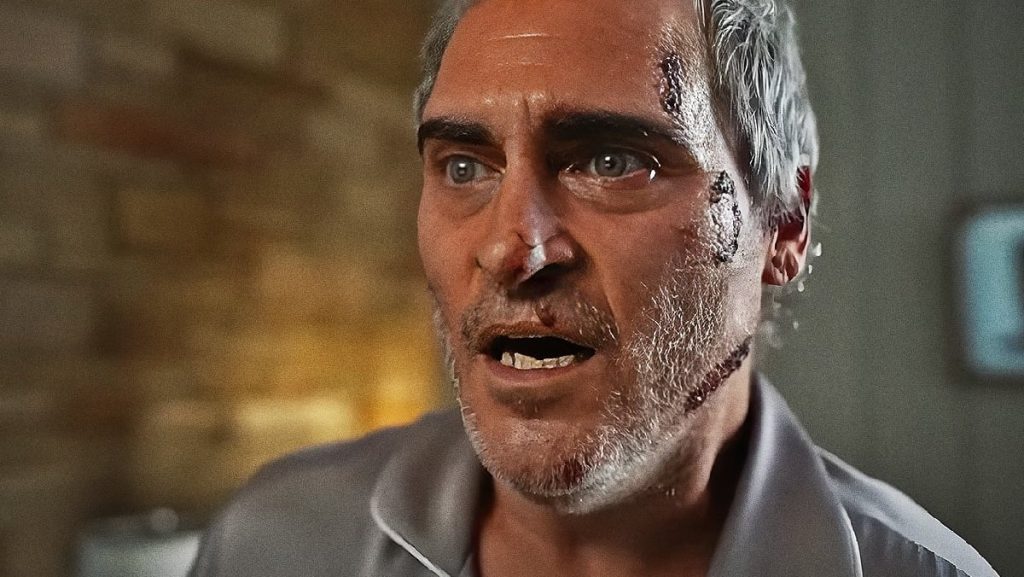

出演:ホアキン・フェニックス、パティ・ルポーン、ゾーイ・リスター=ジョーンズ、ネイサン・レイン、エイミー・ライアン、スティーヴン・マッキンリー・ヘンダーソン、カイリー・ロジャース、パーカー・ポージー、ヘイリー・スクワイアーズ、ドゥニ・メノーシェ、マイケル・ガンドルフィーニ、リチャード・カインド

原題:Beau Is Afraid

制作:アメリカ/2023

URL:https://happinet-phantom.com/beau/

場所:MOVIX川口

いままでアリ・アスターの作品を『ヘレディタリー/継承』『ミッドサマー』と観てきて、映画を楽しみながらも突然起きるとてつもなく残虐なシーンにあまりにも衝撃を受けたので、アリ・アスターの新作と云うだけで、またそのような衝撃的なシーンがいつ起きるのだろうかとドキドキしながら『ボーはおそれている』を観てみた。

おそるおそる映画を観はじめると、最初から残虐的なシーンがありながらも、自分がアリ・アスターの映画をおそれている以上に主人公のボー(ホアキン・フェニックス)がすべてのものに怯えて、小動物のようにビクビクしているので、そこに安心感が芽生えると云うのか、反動で笑ってしまうような気分にさせられてしまった。なるほど、『ボーはおそれている』をホラー・コメディ映画と分類しているのは、そんなところに所以があったのか。

でも、ボーの自律神経が乱れているような状態を3時間も見せられて、それが母親による支配が原因だとわかったとしても、これはいったい何の映画なのだ? の疑問が最後まで残ってしまった。

映画を観終わったあとにYouTubeの町山智浩の解説を見ると、この映画はアリ・アスターがユダヤ人であることからくる宗教的な映画だと云う。ユダヤ社会では母親が子供に対してすべてをコントロールしようとする傾向があるようで、加えてユダヤ教の厳しい戒律を守ることのできない葛藤なども絡んで、複雑性PTSDのような精神疾患を発症してしまった男の映画だと云うことがわかってきた。そこにユダヤ文学で有名なフィリップ・ロスの小説にもインスパイアされたイメージも加わって、日本人にはわかりにくい、得体のしれない映画に出来上がっていた。

まあ、ユダヤ教でなくとも、たとえ日本人であったとしても、親から支配を受けている子供はいるとおもう。最近のNHK「クローズアップ現代」で特集していた親から教育虐待(子どもの心身が耐えられる限界を超えて親が教育を強制すること)を受けている子供なども、おそらくこのボーのような状態なのかもしれない。でも、そのような精神状態を映画で疑似体験させられもなあ。映画がアメリカでコケた理由もわからなくもない。

町山智浩の解説でも云っていたけれど、この映画の脚本が完成したのはもっと前だろうから、アリ・アスター自身にそんな意識はなかったのだろうけれど、いまこの映画を観るとどうしてもボーの母親にイスラエルを重ねて見てしまう。となると、ますます精神的に滅入る映画で、そこはアリ・アスターの真骨頂だった。

→アリ・アスター→ホアキン・フェニックス→アメリカ/2023→MOVIX川口→★★★☆