監督:片渕須直

声:のん、細谷佳正、稲葉菜月、尾身美詞、小野大輔、潘めぐみ、牛山茂、新谷真弓、岩井七世、小山剛志、津田真澄、京田尚子、佐々木望、塩田朋子、瀬田ひろ美、たちばなことね、世弥きくよ、八木菜緒、澁谷天外

制作:「この世界の片隅に」製作委員会/2016

URL:http://konosekai.jp

場所:丸の内TOEI

こうの史代の「この世界の片隅に」には、一つのコマにたくさんの情報が詰まっているので、たとえその時代、その場所に生きたことがなくても、誰しもがそこに書かれてる細かい情報のどれかに自分の人生を照らし合わせることが可能で、そこでの共感が「この世界の片隅に」をより一層奥深いものにしているとおもう。そのこうの史代のマンガを忠実にアニメーション化した片渕須直監督の『この世界の片隅に』にも、動いているからこそなお一層共感を覚えるところが多々あって、自分がビーンと反応した部分を以下に列記してみようとおもう。

・戦艦「大和」、重巡洋艦「日向」「利根」

「この世界の片隅に」の「浦野すず」が嫁いだ先の広島の呉は、戦艦「大和」などが建造された軍港としても知られていて、映画の中でも遠く望む港に大きな戦艦がスーッと横切るシーンがある。

「浦野すず」が「ありゃ、なんですか、船ですか」と聞くと「周作」が「大和じゃ! よう見たってくれ、あれが東洋一の軍港で生まれた世界一の戦艦じゃ」と答える。呉での居場所を見失いつつある「すず」に対して、その悩みの小ささを気付かせるような「大和」の勇壮さが印象的なシーンだった。

戦艦「大和」と云えば小学生のころによく戦艦のプラモデルを作った。タミヤ、アオシマ、ハセガワ、フジミの模型会社4社が、第二次世界大戦時の日本海軍艦艇を分担してプラモデル化して行ったウォーターラインシリーズを片っ端から作ったのだ。「大和」はもちろんのこと「武蔵」や空母や重巡洋艦や駆逐艦までも。

その重巡洋艦の中にちょっと変わった戦艦があった。艦の前方には普通に砲塔を備えているのだけれど、後方には砲塔はなく、その代わりにまるで空母のような飛行甲板が備えてあって、航空機の離着陸ができるようになっている重巡洋艦があったのだ。その代表的なものが「日向」「利根」だった。戦艦と空母の両方を兼ね備えた万能戦艦にも見えて、全体的なフォルムもカッコよく、「大和」や「武蔵」よりも大好きな種類の戦艦だった。

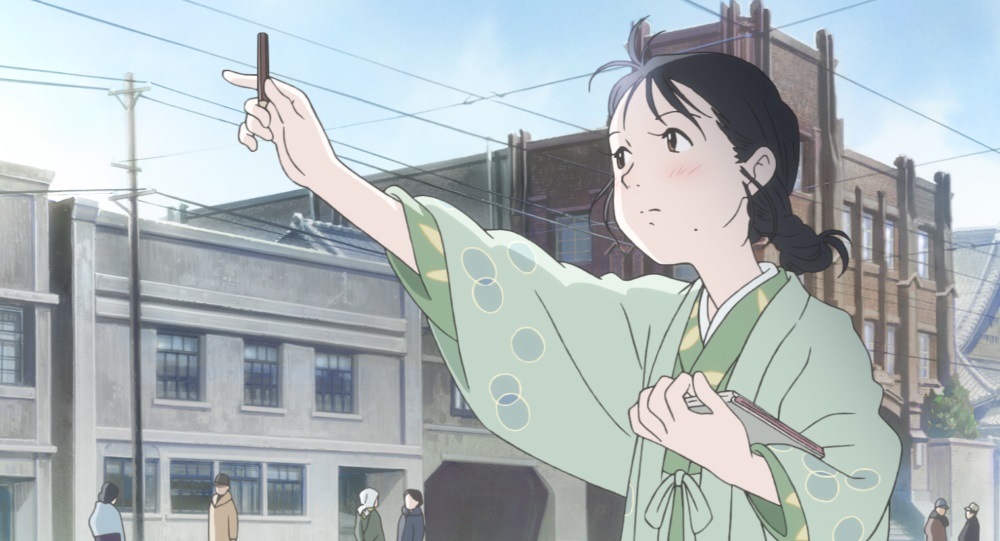

「浦野すず」の義理の姪にあたる「黒村晴美」が遠くに望む呉の港に泊まっている戦艦を指さして、「ありゃ、「利根」よ、重巡じゃ」と云う。「すず」が「ジュージュン?」と問うと「晴美」は「重巡洋艦」ときっぱりと云う。そしてさらに「ほいであれは「日向」よ、航空戦艦じゃ、うしろに砲塔がないじゃろ」と云う。

航空戦艦にはそのフォルムが特殊なので、詳しい人に習えば誰でも遠く離れた場所からでもすぐに云い当てられるようになるとはおもうのだけれど、小さな女の子がパッと航空戦艦を云い当てるカッコ良さはこの映画の中でも突出していた。だからこそ自分にとっては「黒村晴美」への想いが強くなってしまった重要なシーンでもあった。

・学校の床の穴

小学校の教室の床が木だった経験をしているのは昭和の何年くらいまでの人だろう。木と云っても、もちろんフローリングなんてこじゃれたものではなくて、合板でもなんでもなくて、そのものずばりの木の板だ。だから、おそらく木目の部分なんだろうけど、そこが脱け落ちてしまって、床に穴が空いていることがよくあった。

映画の中で小学生の「浦野すず」は、消しゴムのカスを集めてその床の穴に捨てていた。このシーンを見るまで自分が同じことをやっていたなんてすっかり忘れていた。小学生の男子の多くはガサツで、みんな消しゴムのカスなんてそのまま床に落とし放題だったのに、なんて自分は奇麗好きだったんだろう! いや、おそらく、誰かに影響されたのだろうけど、細部のことはすっかり忘れている。この小さなエピソード(原作にももちろんある)は「浦野すず」に対して感情移入する重要なポイントになった。

・遊廓の門

邦画にはむかしの遊廓(または戦後の赤線)を舞台にした映画がたくさんあって、なぜかそのたぐいの映画に好きなものが多い。川島雄三の『幕末太陽傳』や『洲崎パラダイス赤信号』とか、加藤泰の『骨までしゃぶる』とか。

で、その遊廓の入り口には、まるで現実の世界と夢の世界を隔てる境界線のような大きな門が必ずあった。『幕末太陽傳』の居残り佐平次(フランキー堺)も『洲崎パラダイス赤信号』の三橋達也と新珠三千代も『骨までしゃぶる』のお絹(桜町弘子)もその門をくぐったら最後、遊廓(赤線)に捕らわれてしまって、そこから出たくともなかなか抜け出せなくなる。いや、必死に脱け出そうとすれば脱けられるのかもしれないけれど、そこに居着いてしまう甘美な魅力があって、次第にそこが自分の居場所となってしまう。

「浦野すず」が迷い込む呉の「朝日遊廓」も、「ここは竜宮城か何かかね!!!」と「すず」が云うように、甘い匂い漂わせる女たちがたむろする現実離れした場所だった。そしてそこで出会う「白木リン」にも、この世のものとはおもえない果無い不思議な魅力があって、「この世界の片隅に」の中に出てくる「ばけもの」や「座敷童」や「わにの嫁」と同じ系列の寓話的なキャラクターにも見えてしまった。できたら「すず」に、「白木リン」はどう云った経緯で「朝日遊廓」を自分の居場所としたのか絵物語にして欲しかった。(エンドクレジットの、クラウドファンディングしてくれた人びとの名前が列挙されている下の部分の紙芝居的な絵がそれだったのかもしれない!)

映画の中で「すず」と「白木リン」が別れるシーンに大きな門があったように記憶してたけど、再度映画を観てみると、うーん、門なのか、ただの電信柱なのか良く分からなかった。原作を見ても「朝日遊廓入口」と看板があるだけだった。今まで見てきた遊廓を題材にした映画と同じように大きな門があると勝手に推測を膨らませてしまっていた。でも、この「朝日遊廓」の境界をくぐったことによって、まるで『千と千尋の神隠し』のように「白木リン」と云う摩訶不思議なキャラクターの手助けで、わだかまっていた悩みに対する回答を得られたのはまさに「遊廓」だからこそだったような気がする。「白木リン」の、「誰でも何かが足らんぐらいで、この世界に居場所はそうそう無うなりゃせんよ」のセリフは、映画『この世界の片隅に』の核となるセリフだったんじゃないかと今になってはおもう。

→片渕須直→(声)のん→「この世界の片隅に」製作委員会/2016→丸の内TOEI→★★★★☆