監督:ラナ・ウォシャウスキー、アンディ・ウォシャウスキー、トム・ティクヴァ

出演:ジム・スタージェス、ベン・ウィショー、ハル・ベリー、ジム・ブロードベント、ペ・ドゥナ、トム・ハンクス、ヒューゴ・ウィーヴィング、ヒュー・グラント、スーザン・サランドン、ジョウ・シュン、キース・デイヴィッド、デイヴィッド・ギヤスィ

原題:Cloud Atlas

制作:アメリカ/2012

URL:http://wwws.warnerbros.co.jp/cloudatlas/index.html

場所:ワーナー・マイカル・シネマズ板橋

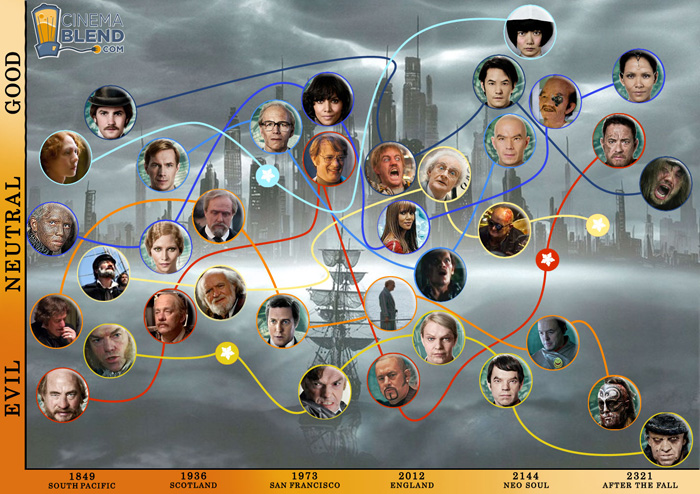

19世紀から文明崩壊後までの異なる六つの時代を平行して描くこの映画も群像劇に分類することができるとおもうので、すべてのストーリーラインを把握するのに苦労するのだけれども、それでも好きなタイプの映画なので3時間あまりの長尺を飽きずに楽しんでしまった。なかでも面白かったのは、同じ俳優が時代を渡って違う人物を演じている部分だった。特殊メイクやVFXを駆使して、性別や人種の垣根も越えて、なりふりかまわずにいろいろな人物になりきっているのは笑ってしまうほどだった。特に、ヒューゴ・ウィーヴィングの「ノークス看護婦」はただの女装中年だ! ペ・ドゥナの白人女性「ティルダ」は鼻が東洋人だ!

映画の中で平行して描かれる六つの時代は、それぞれ細い糸で繋がっている。それを整理すると、

“アダム・ユーイングの太平洋航海誌”(1849)→“ゼデルゲムからの手紙”(1936)

★1936年に於て、ロバート・フロビッシャー(ベン・ウィショー)は、雇われた作曲家(ジム・ブロードベント)の本棚から「アダム・ユーイングの太平洋航海誌」を見つける。

“ゼデルゲムからの手紙”(1936)→“半減期-ルイサ・レイ 最初の事件”(1973)

★二つの時代ともにルーファス・シックススミス(ジェームズ・ダーシー)が登場。

“半減期-ルイサ・レイ 最初の事件”(1973)→“ティモシー・キャヴェンディッシュのおぞましき試練”(2012)

★1973年に於て、編集者であるティモシー・キャヴェンディッシュ(ジム・ブロードベント)は、ジャーナリストのルイサ・レイ(ハル・ベリー)が調査している原子力発電所の告発文を郵便で受け取る。

“ティモシー・キャヴェンディッシュのおぞましき試練”(2012)→“ソンミ451のオリゾン”(2144)

★2144年に於て、クローンのソンミ 451(ペ・ドゥナ)は、映画となった『ティモシー・キャヴェンディッシュのおぞましき試練』を見る。

“ソンミ451のオリゾン”(2144)→“ソルーシャの渡しとその後のすべて” (2321)

★2321年に於て、ソンミ 451(ペ・ドゥナ)は神として崇められている。

と、あまりにも無理矢理な繋げ方で、このことを持ってすべての事象が繋がっているイメージを持たせるのには無理があるのだけれども、でもまあそこまで深い映画でもないので、俳優の大仮装大会のことも含めて、笑って楽しむ映画として及第点だとおもう。

→ラナ・ウォシャウスキー、アンディ・ウォシャウスキー、トム・ティクヴァ→トム・ハンクス→アメリカ/2012→ワーナー・マイカル・シネマズ板橋→★★★☆

だから、この映画の中でヒッチコックを演じたアンソニー・ホプキンスよりも、アンソニー・パーキンスを演じたジェームズ・ダーシーのほうが、ジェームズ・ダーシーと云う役者を知らなかっただけに、これは凄い! まったくアンソニー・パーキンスにしか見えない、としかおもえなくて素晴らしかった。スカーレット・ヨハンソンのジャネット・リーは、これはまったく似てないので問題外。ジェシカ・ビールのヴェラ・マイルズは、これもジェシカ・ビールと云う女優を知らなかったので、まったく似てないけどまあまあ良かった。ヘレン・ミレンはただのおばさんにしか見えなかった。一度だけ、本当のヒッチとアルマの写真がクローズアップになるけど、アルマはもうちょっと可愛らしい感じじゃなかったのかなあ。

だから、この映画の中でヒッチコックを演じたアンソニー・ホプキンスよりも、アンソニー・パーキンスを演じたジェームズ・ダーシーのほうが、ジェームズ・ダーシーと云う役者を知らなかっただけに、これは凄い! まったくアンソニー・パーキンスにしか見えない、としかおもえなくて素晴らしかった。スカーレット・ヨハンソンのジャネット・リーは、これはまったく似てないので問題外。ジェシカ・ビールのヴェラ・マイルズは、これもジェシカ・ビールと云う女優を知らなかったので、まったく似てないけどまあまあ良かった。ヘレン・ミレンはただのおばさんにしか見えなかった。一度だけ、本当のヒッチとアルマの写真がクローズアップになるけど、アルマはもうちょっと可愛らしい感じじゃなかったのかなあ。

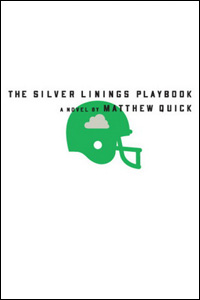

いや本当は、そんなところにゴタゴタと文句を云うよりも、一番面白かったのは父親役のロバート・デ・ニーロが、アメリカン・フットボールのフィラデルフィア・イーグルスの熱狂的なファン(66番ビル・バージェイのジャージなんて着ているのは筋金入りだ)なことだった。息子役のブラッドレイ・クーパーもその影響を受けて、デショーン・ジャクソンのレプリカ・ジャージを着ていたりしていた。この映画の原題の「Silver Linings Playbook」の「Silver」はイーグルスのチーム・カラー(鷲のマークがSilver)でもあって、「Silver Linings」の意味するところの「銀の裏地」とは、地区優勝はするもののなかなかスーパーボウルで優勝することのできないイーグルスのこととも掛けていたのではないかとおもう。「どんなに分厚い雲で覆われていてもその上には太陽が輝いている」と。原作本の初版の時のカバーは、このことをそのものずばりで現していた。そして映画の中では、父親と息子との結びつきにこのフィラデルフィア・イーグルスが使われているんだけど、どこか中途半端な感じは否めないので、原作本をしっかりと読んでみたい気がしてしまった。おそらくは、プロスポーツのチームを子供の頃から親子で応援していることの意味がもっと重要視されていて、ラストのイーグルスがダラス・カウボーイズに勝つことへのカタルシスがもっと半端ないことになっているんじゃないかと期待して。

いや本当は、そんなところにゴタゴタと文句を云うよりも、一番面白かったのは父親役のロバート・デ・ニーロが、アメリカン・フットボールのフィラデルフィア・イーグルスの熱狂的なファン(66番ビル・バージェイのジャージなんて着ているのは筋金入りだ)なことだった。息子役のブラッドレイ・クーパーもその影響を受けて、デショーン・ジャクソンのレプリカ・ジャージを着ていたりしていた。この映画の原題の「Silver Linings Playbook」の「Silver」はイーグルスのチーム・カラー(鷲のマークがSilver)でもあって、「Silver Linings」の意味するところの「銀の裏地」とは、地区優勝はするもののなかなかスーパーボウルで優勝することのできないイーグルスのこととも掛けていたのではないかとおもう。「どんなに分厚い雲で覆われていてもその上には太陽が輝いている」と。原作本の初版の時のカバーは、このことをそのものずばりで現していた。そして映画の中では、父親と息子との結びつきにこのフィラデルフィア・イーグルスが使われているんだけど、どこか中途半端な感じは否めないので、原作本をしっかりと読んでみたい気がしてしまった。おそらくは、プロスポーツのチームを子供の頃から親子で応援していることの意味がもっと重要視されていて、ラストのイーグルスがダラス・カウボーイズに勝つことへのカタルシスがもっと半端ないことになっているんじゃないかと期待して。